El cuerpo, reflejo del universo: cómo conocer el mezcal

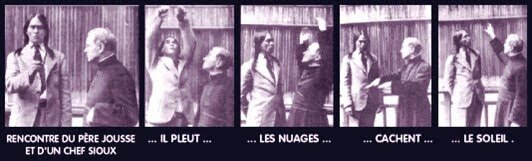

La infancia campesina en el departamento de Sarthe, en Francia, del sacerdote y lingüista Marcel Jousse marcó una importante pauta metodológica en su obra. Hijo de una familia analfabeta, él consideraba su infancia como un laboratorio de ideas. Siendo entrenado con una formación clásica para el estudio de las tradiciones orales consideró que el cuerpo y el espíritu son un compuesto indivisible (Bourdin 2019). Por lo tanto, el entendimiento, el conocimiento, es un proceso que se materializan en un organismo humano, tal como él observaba en su familia y en otras sociedades campesinas que estudió por su tradición oral. Su vida era su obra y al contrario, por lo que a través de oratorias difundió su teoría de “la antropología del gesto” donde declaraba que el gesto es el elemento fundamental de la expresión humana.

Las sociedades campesinas son, primordialmente, comunidades de tradición oral donde el conocimiento no se transmite o se guarda en textos, sino a través de la experiencia práctica y la convivencia. Eckart Boege escribe que las lenguas de los pueblos indígenas son ágrafas, aunque históricamente algunas tuvieron escritura, por lo que su documentación es la práctica cultural (Boege, 2017, p. 50). Los pueblos campesinos escriben en su paisaje, escriben con sus prácticas. Para aprender historia, ética o ciudadanía se ocupan mnemotecnias complejas como canciones, rimas y poemas. Entonces para aprender sobre el campo y el paisaje se ocupa la agricultura; de comida, recetas, platillos y formas de degustar. Muchos grupos campesinos relegan la tecnología moderna por tener menor acceso a las herramientas entrantes. También porque dentro de estas comunidades se ocupa una tecnología mucho más relevante: el cuerpo. La única herramienta que permite comprender de forma vivencial la realidad. Este instrumento que sirve para conocer a través de los sentidos, también es un mecanismo de intelección y reproducción del universo. El cuerpo es una metáfora. Esto se revela en la asombrosa capacidad de reconocer los atributos de un producto como los destilados de agave: su graduación alcohólica, variedad de maguey ocupado y si fue o no una planta madura.

Si acaso tenemos “verdaderamente” un mezcal, ¿cómo reconocerle? Si para las y los pobladores de Santa Catarina Minas es indispensable destilar con ollas de barro. Si la gente del municipio de Tequila no cree que existan otras bebidas verdaderas que las de su región. Si en una población pueden considerar que una variedad de agave es buena para mezcal, pero en el pueblo colindante la piensan dañina. Si hay una concurrencia en San Luis Potosí y otros lugares ocupando hornos de mampostería para cocer el maguey, contradiciendo la mera etimología de la palabra mezcal. Entonces, ¿cuál es el común denominador para conocer la existencia del concepto?

Jousse dijo que el propósito de la antropología es identificar un número de apreciaciones tenidas por especialistas de diversas índoles y combinar sus intuiciones para formar una síntesis coherente. Uno que hizo así fue Cornelio Pérez que con el concepto de “gusto histórico” condensó saberes de los licores tradicionales de maguey. Cada grupo tiene un diferente gesto explicativo para su gusto histórico, sin embargo todos cuentan con parámetros construidos socialmente que los definen. Una comunidad sabe cómo procesar, qué plantas son buenas o no y cuáles son los ejercicios sensoriales para determinar y sentir su la naturaleza de sus creaciones.

La primera vez que mi compañera visitó un sitio de producción de mezcal y saboreó un maguey cocido fue un momento revelador para ella —y para mí. Se dio cuenta de “qué” eran los licores de maguey gracias a probar el mezonte cocido y recordar la similitud con los mezcales que antes había tomado. De mi lado, reconocí que aquella contestación lacónica que yo percibía redundante de parte de las y los maestros mezcaleros de que “el mezcal sabe a maguey”, no era sino torpeza mía para reconocer la sabiduría de sus palabras. No es hasta interiorizar el sabor de uno y mil mezontes cocidos que se puede entender el sabor del mezcal. Sabe a maguey. Sabe al entorno. Sabe al universo relacional en el que su cuerpo se materializa. Este saber se contrapone al de las catas pretenciosas de la urbanidad donde se ocupan decenas de descriptores que más que manifestar los saberes de los pueblos, demuestran lo que ignoran sobre ellos.

Desde muy jóvenes en sus experiencias campesinas, las personas productoras “in-corporan” literalmente la idea de mezcal y del maguey cocido. Dice Sósima Olivera, maestra mezcalera, que de pequeña en el palenque su papá la ponía a dormir en las tinas de fermentación cuando estaban vacías. Viviendo y jugando se comienza a integrar el universo a los sentidos, en virtud de ser humano, en la vida rural.

En 2017 varixs compañerxs nos propusimos a elaborar un taller acerca de la filosofía de la comida. Cuando realizamos una aproximación sobre cómo nos educamos en la comida nos dimos cuenta de que es muy difícil conocer aquello llamado "buen alimento", sobre todo porque estamos muy alejados de este y de su origen. Así que planteamos tres formas de acercarnos a ese conocimiento:

El primero es ser agricultor, por lo tanto, saber cuál ha sido el procedimiento y las peculiaridades de extracción.

El segundo es tener una persona de confianza que nos comparta cierto producto y que ella misma sepa en qué condiciones se cultivó.

El tercero es quizá el más fiable de todos los métodos, pero el más difícil de aprender: entrenarse arduamente en el arte de la degustación y apreciación sensorial. Un acto que lejos de su representación banal urbana, puede ser incluso espiritual. Hacerlo implica llevar una vida más campesina, más integrada con el entorno, el cuerpo y sus potencialidades.

Muy como los druidas de la antigua Galia, a quiénes Jousse consideraba sus maestros, los campesinos, paisanos, agricultores, granjeros son personas que sirven una gran variedad de oficios. Son humanos —ante todo— filósofos, maestros, artesanos, cultivadores, criadores y el repositorio de la sabiduría territorial del mundo amalgamado todo en una persona:

“El humano que se ponga de pie de frente a nosotros lo hará con toda la riqueza de su fuerza y poder muscular. ¡Cuidado! Es una musculatura cargando el universo, un universo de entendimiento.”

Referencias bibliográficas:

Boege, E. (2017). El patrimonio biocultural y los derechos culturales de los pueblos indígenas, comunidades locales y equiparables. Diario de campo, 4(1), 39-69.

Bourdin, G. (2016) Marcel Jousse y la antropología del gesto. Pelicano, 2, 69-81

Bourdin, G. (2019) La jungla antropológica.Una introduccióna la antropología del gesto y el mimismo de Marcel Jousse. Ciudad de México: UNAM

Jousse, M. (1974). L'anthropologie du geste (Vol. 1). Paris: Gallimard.

Sienaert, E. R. (1990). Marcel Jousse: The oral style and the anthropology of gesture. Oral Tradition, 5(1), 91-106.

Sienaert, E. R. (2016). In search of coherence. Introducing Marcel Jousse’s anthropology of mimism. Trad. e intr. de Edgard Sienaert, Pickwick, Eugene.

Si este texto te ha resultado útil, si consideras importante que haya investigación, contenido y acción más independiente cuidando la regeneración del agave y el mezcal; si disfrutas el trabajo de Expresiones del Mezcal y quieres apoyarlo, hazlo haciendo un donación. No solo harás posible este trabajo, sino que también contribuirás a generar puestos de trabajo para producir investigaciones y contenidos más independientes para la regeneración ambiental y social.